|

TABVLA RASA |

|

JENENSER ZEITSCHRIFT FÜR KRITISCHES DENKEN |

Seit Tausenden von Jahren fasziniert uns Menschen unser denkendes Bewusstsein. Denn Denken ist Leben und Leben ist Denken. Erst durch das Aussprechen unserer Gedanken hören wir unser Denken. Und erst durch das Aufschreiben unserer Gedanken sehen wir unser Denken.

Die vorliegende Schrift soll dazu beitragen, leicht verständlich das zu erklären, worüber sich seit Menschengedenken Menschen Gedanken machen, um dann selbst darüber ins Nachdenken zu kommen. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Thema Zeit, über das sich die meisten Menschen bewusst kaum Gedanken machen.

Es ist nicht leicht sich vorzustellen, dass wir denken können, ohne zu merken, dass wir denken. Wir müssen uns ein Wesen vorzustellen, das zwar denkt, aber nichts davon weiß, dass es denkt und das nicht merkt, dass es denkt. Das bedeutet nicht, dass wir Tag und Nacht, ob unbewusst oder bewusst, nur denken. Unbemerkt ist der richtige Ausdruck. Dazu ein Beispiel: Wie ergeht es mir, wenn ich einen Menschen zum ersten Mal sehe. In Bruchteilen von Sekunden fälle ich über ihn ein Urteil, indem ich unbewusst über ihn nachgedacht habe.

Wenn Platon das Denken als einen „Dialog der Seele mit sich selbst“ bezeichnete, so meint er, dass das Denken ein Prozess des Fragens und Antwortens ist. Kant sagte, dass es den Weisen auszeichne zu wissen, welche Fragen man sinnvoll stellen kann und forderte eine Logik von Frage und Antwort. Wie steht es eigentlich um unser Denken? Denken gilt in der europäischen Geschichte als eine außergewöhnliche Fähigkeit des Menschen um zu Wissen zu kommen. Die europäische Tradition hat das Denken von Sachverhalten als das Erkennen und die Bestimmung des Handelns durch das Denken als Wollen1 formuliert. Und dieses Erkennen ist auf Wahrheit und das Handeln ist auf das Gute,2 auf moralische und sittliche Grundwerte ausgerichtet. Denken kann allerdings auch anders gedacht werden und zum Beispiel auf Macht oder Nutzen orientiert sein.

Im alltäglichen Verständnis enthält es eine Vielzahl von ineinander greifenden Handlungen, wie an etwas denken (sich erinnern), denken, dass sich etwas so und so verhält (glauben, meinen), denken, etwas zu tun (eine Absicht haben), bedenken (etwas in einen Plan miteinbeziehen), sich in etwas hineindenken (sich etwas klar machen und es in seinem Zusammenhang zu verstehen versuchen), nachdenken (sich besinnen), etwas denken (Vorstellungen und Begriffe bilden), sich etwas so und so denken (reflektieren), etwas durchdenken (einen Zusammenhang schrittweise erfassen), weiter denken (Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen), etwas überdenken (bereits Gedachtes überprüfen), sich etwas ausdenken (Alternativen entwerfen, erfinden). So ist es eben unsere menschliche Fähigkeit, Erkenntnis zu haben und darüber zu urteilen. Denken ist Handeln im Kopf. Verstehen heißt denken.

So einfach soll das sein? Etwas, das Menschen seit Jahrtausenden jeden Tag, jede Minute tun, ohne es meistens bewusst zu merken. Soll das alles sein? Mitdenken, nachdenken, durchdenken, vordenken, gedenken sind nur einige Begriffe, mit denen wir täglich zu tun haben. Etwa vergleichbare Leistungen werden auch von einigen Tieren erreicht. Manche können auch von Maschinen übernommen werden. (Computer, Rechner). In der Vielfalt jedoch ist nur der Mensch in der Lage dazu.

Die Denkpsychologie teilt unser Denken in vorsprachliches, bildhaft anschauliches und abstraktes Denken ein. In der ersten Denkstufe werden Sinneseindrücke und bereits erworbene Handlungsmuster, unter dem Druck der Bedürfnisse in einer ganz konkreten Situationen, in einen Zusammenhang gebracht. Diese vorsprachliche Art des Denkens wies Wolfgang Köhler, ein amerikanisch-deutscher Psychologe, mit seinem bekannten Schimpansen-Experiment nach: die Tiere mussten Kisten übereinander stapeln und Stöcke zusammen bringen, damit sie dann an eine Banane herankamen. Allein Schimpansen haben 90 Prozent des genetischen Aufbaus wie wir Menschen. Die Anatomie ihres Gehirns und des zentralen Nervensystems gleicht dem unsrigen. Tiere haben ein ausgeprägtes Erinnerungssystem. Sie erinnern sich an Orte, an Klänge, an Gerüche und sie erinnern sich mit ihrem Feingefühl an Freundschaften. 3

Das bildhaft-anschauliche Denken löst sich vom direkten Handlungsablauf, und benutzt konkrete Vorstellungen (Bilder, Geräusche, Gerüche usw.) als Denkelemente, um diese miteinander zu verknüpfen. Erst durch das symbolhafte, abstrakte Denken wird unser Denken wirtschaftlich und wirkungsvoll. Mit der Verwendung von Symbolen, Begriffen, Formeln usw., die der Mensch erlernt hat und selbst verarbeiten kann, ist das abstrakte Denken sehr beweglich. Es kann mehrere Lösungswege schnell durchspielen und kommt auf diese Weise zu neuen und weiterführenden Ergebnissen. Zum Beispiel kann durch eine abstrakte und symbolhafte Information die Bildung von Gruppen, Klassen, Kategorien und Regeln dargestellt werden. Bei allen drei Arten unseres Denkens werden die Richtungen jeweils durch Ziele bestimmt.

Denken erlaubt, Etwas als Etwas zu sehen, Wahrgenommenem Bedeutung und/oder Sinn zu geben, über den man sich unabhängig von weiterem Wahrgenommenem mit anderen verständigen kann, um dann in Dialoge, Diskurse und Argumentationen einzutreten. Denken kann sich selbst zum Gegenstand machen und sich Spielregeln geben, nach denen es zielgerecht zu Ergebnissen kommen kann. Die dann aus dem Denken zu begründenden Entscheidungen können für ein bestimmtes Handeln genutzt werden.

„Denkste“ ist ein oft gehörter Ausspruch, der der Schadenfreude entspringt. Dabei steckt doch mehr dahinter, als nur schadenfroh zu spötteln. Ist es nicht auch der geheime Vorwurf, bei anderen an deren Denken zu zweifeln? Um selber gut dazustehen? Und was bringt uns Menschen eigentlich zum Denken? Was passiert eigentlich in unserem Kopf?

1. Die Gesamtheit des Denkens bezieht alles ein, in dem Denken in Denkbereichen geschieht, das durch Denkgrundsätze, die als Logik bezeichnet werden, geregelt wird.

2. Aus dem Denken, in dem viele Gedanken enthalten sind, entstehen Ideen, die Bilder sind, die sich der Geist von einer Sache macht. Ich denke etwas, weiß ich auch, ob der andere das gleiche denkt? In der Annahme, dass ich das glaube, entstehen Fehler in der Kommunikation miteinander.

3. Erst im logischen Sinn des Zustimmens und/oder Ablehnens entsteht dann unser Urteil von der gedachten Sache.

4. Mit einer bestimmten Einstellung und der Kraft meines Willens setze ich meine Gedanken in Sprache um.

Denken ist das innerliche Beschäftigen mit eigenen Vorstellungen, mit Begriffen, Erwartungen, Erinnerungen usw., mit dem Ziel, zu einer bestimmten Urteilsfähigkeit zu kommen. Dabei kommt es ständig zu neuen An- und Einsichten, zu Umgruppierungen vieler Denkvorgänge, die dann feste Formen annehmen, die wir Gedanken nennen. Wie und was ein Mensch denkt, hängt von der Entwicklung seiner Persönlichkeit ab. Und im Augenblick des Denkens zusätzlich auch noch von seiner Stimmung.

Denkgrundsätze sind Spielregeln, nach denen sich unser Denken vollzieht. Wir sprechen hier von der bekannten Logik, der Wissenschaft vom Denken in Begriffen, deren Vater Aristoteles, ein griechischer Philosoph, (384 – 322 v. Chr.) war. Er war der erste, der gesehen hat, dass auch der Geist eine ganz bestimmte Struktur besitzt, die aus Elementen und Grundfunktionen besteht. Schon in seiner Logik zeigt sich, wie die Erfahrenswelt in ihrer Vielfalt aufgenommen und in das Konkrete eingeordnet wird. Die ordnende Tätigkeit des Denkens denkt er so, dass es der „Bewegung“, dem andauernden Anderswerden, selbst zugehört und in ihm „zur Ruhe, zum Stehen“ kommt. Es kommt zum Stehen, indem es eine Aussage ausspricht. Das Denken ist danach das, was in Bewegung ist, sich in bleibenden Gestalten oder Formen zu ordnen, die dann Gegenstand von Wissenschaft sein können. Durch die Logik wird die Steigerung der bewussten formalen Exaktheit und Sachlichkeit des Denkens erreicht, um daraus Bilder einer Sache entstehen zu lassen.

Gedanken sind dann die Folge unseres Denkens, die wir zu einem Urteil nutzen. Das Ergebnis kann bejahend, verneinend, positiv oder negativ sein und wechselt sehr schnell hin und her. Hat sich unser Urteil gefestigt, setzen wir es mit der Kraft unseres Denkens in Sprache um. Hier entscheidet es sich wesentlich, mit welcher positiven Einstellung, Intensität, Kraft und Willen wir diese Sprache anderen vermitteln, und welche geistige Wirkung daraus entsteht.

Gedanken prägen unsere Haltung. Mit guten Gedanken geht es uns gut, negative Gedanken verändern unsere innere Einstellung. Wie einer ist, so handelt er auch. Es ist nicht notwendig, der Umwelt meine innere Einstellung durch Worte mitzuteilen; die Menschen ”erspüren” sie auch so. Je intensiver mein Denken, desto größer ist die Chance, dass sich meine Gedanken verwirklichen. Freude und Begeisterung sind starke Gedanken, welche zu positiven Ergebnissen führen. Ein positives, freudiges Denken hat einen physikalischen Hintergrund: es sind Energien, die im Leben des betreffenden Menschen sicher zu positiven Resultaten führen. Gedanken der Angst können auch energiegeladen sein. Sie haben die Tendenz, sich genauso zu verwirklichen.

Warum die Gedanken eine solche Wirkung auf uns haben, erklärte Johannes Cassianus, Theologe und Mönch 360 - 435, der bedeutendste Autor im frühen abendländischen Mönchtum. Er hatte die Vorstellung, dass die Gedanken den Geist des Menschen in das verwandeln, was sie ihm anbieten. Der Inhalt der Gedanken bestimmt die Qualität des menschlichen Geistes und entscheidet darüber, ob sich ein Mensch positiv oder negativ entwickelt. Wenn der Geist kein Ziel hat, auf das er zusteuert, dann fallen alle möglichen Gedanken auf ihn ein. Er ist dem ausgeliefert, was auf ihn von außen einströmt. Er wird von außen gesteuert. Er lebt nicht selbst, sondern wird von außen gelebt. Der Geist wird immer etwas denken. Wenn wir ihm nichts vorgeben, was er denken soll, dann wird er sich mit dem beschäftigen, was sich ihm anbietet. Das ist aber so vielfältig und verschieden, dass er nicht zu sich kommt sondern ihn zerstreut. Er hat keinen Punkt mehr, von dem aus er die äußeren Einflüsse sichtet und beurteilt, sondern er wird von dem gesteuert und beherrscht, was er zu sehen bekommt.

Cassianus ist daher der Auffassung, dass der Geist sich notwendig in das verwandelt, womit er sich beschäftigt. Dieser Wirkung kann er sich nicht entziehen. In seiner Entscheidung liegt es allein auszuwählen, womit er sich beschäftigen will. Daher ist die Auswahl der Gedanken, die auf uns einströmen, eine der Hauptaufgaben unseres Lebens. Wir dürfen nicht klagen, dass es uns schlecht geht, dass wir depressiven Stimmungen nachhängen und voller Angst sind, wenn wir uns ständig Sätze vorsagen wie: „Das schaffe ich nie, ich habe keine Lust, ich habe Angst.“ Solche Sätze bewirken in uns Angst und schlechte Laune. Durch solche Sätze setzt sich diese Stimmung in uns erst fest.

Konzentration auf den Wohlstand heißt Verbesserung des Wohlstands. Konzentration auf die Gesundheit heißt Stärkung der Gesundheit. Konzentration auf den Frieden heißt Stärkung des Friedens. Allerdings: Konzentration auf unsere Schwächen bedeutet Verstärkung von Schwächen und Konzentration auf Krankheit bedeutet Entwicklung von Krankheit.

Schon 1911 schrieb Frances Hodgson Burnett in Ihrem Kinderbuch „Der geheimnisvolle Garten”: „Menschen haben im letzten Jahrhundert entdeckt, dass Gedanken – also einfach Gedanken – so stark sind wie Elektrizität. Sie sind für den einen so gut wie Sonnenlicht und für den anderen so schädlich wie Gift. Traurige oder schlechte Gedanken, die einen nicht loslassen, sind genauso gefährlich wie eine ansteckende Krankheit. Wenn solche Gedanken in dir bleiben, wirst du nie wieder davon loskommen.“ Gedanken je nach Intensität werden in unserem Gedächtnis abgelegt, um vielleicht später wieder hervorgeholt zu werden.

Unser Gedächtnis ist die Fähigkeit, Wahrnehmungen und Vorstellungen über den Zeitpunkt des Entstehens und Erlebens hinaus aufzubewahren. Bildlich gesprochen ist es auch ein Aufbewahrungsort, ein Speicherplatz, unserer Gedanken. Sehr groß ist die Abhängigkeit des Behaltens von der Stärke der Aufmerksamkeit, des Interesses und das Wissen um die Bedingungen, die ich einer Sache gebe. Der unendliche Bereich der Wirkung gesammelter Erfahrungen gehört ebenso dazu.

„Das Gedächtnis denkt an das Gedachte. Das Gedächtnis ist die Versammlung des Denkens an das, was überall im voraus schon bedacht sein möchte,“ diskutierte Heidegger in seinen Vorlesungen im Wintersemester 1951/52 mit seinen Studenten in Freiburg. Und John Locke (1632 – 1704) schrieb: “Die Bedeutung des Gedächtnisses ist so groß, dass, wo es fehlt, alle unsere übrigen Fähigkeiten größtenteils nutzlos sind. In unseren Gedanken, Schlussfolgerungen und Erkenntnissen, könnten wir nicht über die gegenwärtigen Objekte ohne den Beistand unseres Gedächtnisses hinauskommen.“ Was ist unser Gedächtnis wirklich? Ein Informationsspeicher, der sich in das Ultrakurzgedächtnis (maximal 20 Sekunden), in das Kurzzeitgedächtnis (1-2 Stunden) und in das Langzeitgedächtnis (dauerhafte Speicherung) aufteilt. Aber auch die „Art“ des Einprägens kann von Bedeutung sein: Der auditive Typ behält Gehörtes besser, der optische Typ dagegen Gesehenes und der motorische Typ, erinnert sich besser an Bewegungserlebnisse. Unbewusst übernehmen wir mit dem Gedächtnis auch die Verantwortung für die darin enthaltenen Gedanken.

Denn Denken heißt auch Verantwortung für das Gedachte zu tragen. Nie zuvor hat der Mensch heute soviel technisch-wissenschaftliche Verfügungsmacht über die nichtmenschliche und auch über die menschliche Natur gehabt wie heute. Durch die Möglichkeit, dass er regional und global seine eigene Art und alles Leben grundlegend verändern, stark schädigen oder sogar vernichten kann, ist der Mensch zum ersten Mal in seiner Geschichte vor die Aufgabe gestellt, solidarische Verantwortung für die Auswirkungen seines Handelns in größten und damit weltweiten Maße zu übernehmen. Viel wichtiger jedoch als die Frage, wann ein Mensch für verantwortlich erklärt wird, ist die, wann er sich selbst verantwortlich fühlt. Verantwortlich für Folgen von Handlungen, Aufgaben, Mitmenschen, Umwelt, Werte, im weitesten Sinne auch für die Menschheit, die Natur, die Geschichte. Außerdem verantwortlich vor Gott, dem Gewissen, der praktischen Vernunft, vor der Gesellschaft und der Zukunft. Das ist ein Bewusstsein von Freiheit. Sie besteht darin, dass ich so selbstverantwortlich handeln kann. Dies alles gilt grundlegend auch für unser Denken, das sich im Denken verselbstständigt und sich als denkendes Denken weiter entwickelt.

Aus welchen Elementen besteht eigentlich die Verantwortung? Mit den folgenden Fragen lässt sich eine Antwort finden: wovor soll ich mich verantworten, wer trägt die Verantwortung, wann übernehme ich Verantwortung, für was soll Verantwortung übernommen werden, weswegen soll ich Verantwortung tragen und wofür trage ich Verantwortung? Daraus entwickeln sich drei grundlegende Arten der Verantwortung: die soziale, die religiöse und die Selbstverantwortung.

Diese Selbstverantwortung übernehme ich für mich jeden Morgen, in dem ich durch positives Denken zu einer positiven Einstellung komme. Die ersten Gedanken, die man beim Aufstehen hat, beeinflussen den ganzen Tag. Es ist daher sehr wichtig mit positiven Gedanken aufzustehen, die mich in eine gute Stimmung bringen. Wenn ich mich dagegen schon frühmorgens ärgere, dass ich wieder aufstehen muss, weil das Wetter schlecht ist oder wenn ich voll Missmut an die schwierige Besprechung denke, die mich heute erwartet, bin ich für den ganzen Tag in einer schlechten Verfassung. Diese negativen Gedanken rauben meine Energie, sie lassen mich den Tag mit einer dunklen Brille anschauen. Negative Gedanken können ja auch Einbildungen sein, die Negatives in uns bewirken. Positive Gedanken sollten sich mit ganz bestimmten Handlungen unseres Tages verbinden. Wir binden sie an die Tätigkeiten, die wir sowieso tun werden. Von der Verhaltenspsychologie wissen wir, dass wir unser Verhalten ändern und Vorsätze durchhalten können. Es liegt nur an unserem Willen, verbunden mit dem positiven Denken. Und so führen diese beiden Eigenschaften, Wille und positives Denken, uns zu Gelassenheit und Ruhe. Mit einem Programm, das wir uns aufstellen, lässt sich das in kleinen Schritten üben. In diesem Zusammenhang sollten wir die Wirkung der Sprache auf den Menschen intensiver untersuchen.

Wir sprechen hier vom Zauber der Sprache: Vermutlich wäre die Sprache nicht entstanden, hätten unsere Ahnen nicht geglaubt, dass den Wörtern magische Kräfte innewohnen. Auch heute würde die Mehrzahl aller Wörter auf Erden nicht gesprochen, wenn nicht die Mehrzahl aller Menschen diesen Glauben teilen würde. Dass die Sprache primär den Zweck hat, zu informieren, ist eine Unterstellung von Laien, Informationstheoretikern und Journalisten. Nein: das Wort kommt von den Göttern, sagte damals schon Sokrates, prägt die Menschen und verzaubert die Sache. So sehen es alle, die Gebete sprechen, und jeder, der nur einmal „Toi, toi ,toi!“ oder „Hals- und Beinbruch“ rief, sieht es im Grund auch. Daher sind Sprichwörter weit mehr als Information.

Genauso wichtig wie der Tagesanfang ist der Abend, das Einschlafen mit positiven Gedanken. Die positiven Gedanken wirken im Schlaf weiter. Die Gedanken, mit denen wir einschlafen, entscheiden mit darüber, welche Träume wir haben. Das Unbewusste lenkt unsere Gedanken während der Nacht. Auf jeden Fall werden wir mit einer negativen Einstellung aufwachen, wenn wir abends unseren Ärger nicht losgelassen haben, sondern ihn bewusst mit in den Schlaf genommen haben. Wichtig ist, wie wir unseren Tag beschließen. Ein kurzer Rückblick auf den Tag, auf die positiven Ereignisse, genügt.

Auch die Fähigkeit, loslassen zu können ist ein bedeutender Erfolgsfaktor. Den- ken wir dabei an Meister Eckhart, den wohl größten Mystiker aller Zeiten aus dem christlichen Kulturkreis. Er hat sich zu diesem Thema geäußert: „Durch die Bindung an unser eigenes Ich stehen wir uns selbst im Wege und können nicht Frucht tragen, uns selbst nicht voll verwirklichen.” Meister Eckhart hat dies so um das Jahr 1300 gesagt, mehr als 650 Jahre, bevor im Management das menschliche Potenzial entdeckt wurde. Aber 8 von 10 Führungskräften sind heute noch nicht auf dem Stand des Jahres 1300. Sie machen genau das Gegenteil der Empfehlung von Meister Eckhart. Sie halten am eigenen kleinen ICH fest und kämpfen wie die Löwen und merken nicht, dass sie sich “selbst im Wege stehen”.

1. Jeder Mensch sollte bei sich selbst mit einer Änderung beginnen.

Die Einmischung in die Angelegenheiten anderer Menschen gehört nicht zu seinen Aufgaben.

2. Jeder Mensch verfügt über seinen freien Willen; er kann denken was er will.

Er kann sein Denken jederzeit ändern und dadurch seine Zukunft verändern.

3. Das Potenzial jedes Menschen hat seine Grenzen.

Er sollte dieses Potenzial einsetzen, wenn er seine Probleme lösen und seine Ziele schneller erreichen will.

4. Alles ist Schwingung und Energie. Folglich ist fast alles veränderbar.

5. Die Welt ist das, was ich von ihr denke.

Mit meinem Denken kann ich vieles verändern.

6. Wir sollten uns vom Entweder-Oder-Denken befreien und zum Sowohl-Als-Auch-Denken übergehen.

Voraussetzung dafür ist unsere Fähigkeit, die selbst auferlegten Schranken unserer bisherigen Glaubenssysteme abzubauen.

1. Unsere Gedanken gestalten unsere Realität.

2. Alles, was wir sind, ist das Ergebnis dessen, was wir gedacht haben; es liegt in unseren Gedanken begründet, und es ist auf unseren Gedanken aufgebaut.

3. Wenn ich das Denken nicht beherrsche, beherrscht das Denken mich.

4. Gedanken, die ich nicht loswerde, werden mein Los.

5. Wir akzeptieren die Welt wie sie ist und die Menschen so wie sie sind.

6. Wir wissen, dass es Zufälle gibt; deshalb machen wir nicht andere oder das Schicksal für unsere Probleme verantwortlich.

7. Wir warten nicht, bis jemand unsere Probleme löst. Wir wissen, dass wir selbst jeden Tag sehr viel tun können.

8. Wir betrachten das menschliche Potenzial als erweiterbar.

9. Wir wissen, dass jeder Mensch für sein eigenes Leben verantwortlich ist.

Jeder hat das Recht auf seinen eigenen Weg. Deshalb verurteilen wir andere Menschen nicht.

10. Wir wissen, dass wir weder die Welt noch andere Menschen verändern können oder müssen, sondern nur uns selbst.

Das als Denken erlebte Denken, das als Intelligenz auch Kreativität umfasst, ist nur als multifunktioneller Vorgang zu erklären, wobei die Art und die Anzahl der Funktionen, die zusammenwirken, unterschiedlich gesehen werden müssen. Die Forschung ist noch weit entfernt, die Komplexität täglicher Denkprozesse wissenschaftlich erklären zu können.

André Heller:

Die wahren Abenteuer sind im Kopf,

und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo.

Die wahren Abenteuer sind im Kopf, in deinem Kopf,

und sind sie nicht in deinem Kopf,

dann suche sie.

Soweit André Heller. Was passiert aber, wenn das, worüber wir uns bisher in dieser Schrift Gedanken gemacht und viel Denkkapazität eingesetzt haben, nicht so verläuft, wie wir uns dies vorgestellt und gedacht haben. Vorstellungen sind auch Erwartungen. Meistens, mit voller Hoffnung, erwarten wir etwas von einem anderen Menschen und sind dann enttäuscht, wenn das nicht eintritt, was wir vom anderen erwartet und gedacht haben. Wir erwarten etwas, weil wir glauben zu wissen, das derjenige das weiß und kann. Wir erwarten etwas einfach aufgrund eines Gespräches, das ein Fortschritt zu dem „Glaubenwissen“ ist, und trotzdem klappt es nicht. Vielfach wird in Gesprächen vergessen zu fragen oder die richtigen Fragen zu stellen. Gerade durch Fragen erhalte ich viel Informationen, und ich erfahre vor allen Dingen Einstellungen meines Gegenüber zu bestimmten Themen des täglichen Lebens. Wenn das alles nicht so verläuft, wie ich es mir vorgestellt habe sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Beschäftigen wir uns im folgenden mit den Begriffen Erwartungen und Enttäuschungen.

Jeder Mensch hat jeden Tag Erwartungen, die nicht immer von großer Bedeutung sein müssen. Ich erwarte meine tägliche Zeitung voller Spannung am Morgen und warte dabei, ob der Zeitungsträger sie vielleicht wieder pünktlich zu gleichen Zeit bringt. Im Erwarten steckt auch das Warten. Ich setze etwas als ganz selbstverständlich voraus in meinen Erwartungen. Ich rechne einfach damit. Wobei hier schon ein Denkfehler in der Form entsteht, ob es überhaupt zulässig ist, etwas als selbstverständlich vorauszusetzen oder damit zu rechnen. Besser wäre es schon anzunehmen, dass etwas passiert oder zu vermuten und zu hoffen. Mit diesen drei Begriffen der Annahme, des Vermutens und Hoffens setze ich mich nicht unter die berühmte Erwartungshaltung, die unter Umständen Vorfreude, Vorgefühle und Glücksgefühle bei mir hervorrufen kann und dann bei den Enttäuschungen landet. Realistisch gesehen sollte bei uns der bekannte Erwartungshorizont Einzug halten, indem sich meine Erwartungen an der betroffenen Sache oder an dem betroffenen Menschen orientieren. Mit dem Erwartungshorizont setze ich mir selbst Grenzen für bestimmte Erwartungen. Befürchtungen gehören auch in den Bereich der Erwartungen, wenn ich etwas Unangenehmes erwarte.

Enttäuschungen, die in Unzufriedenheit münden, sind die Ursache von nicht erfüllten Hoffnungen und Erwartungen. Ich bin mit anderen aber auch mit mir selbst unzufrieden, weil nicht das eingetreten ist, mit dem ich gerechnet habe, was ich erwartet habe. Durch einen Misserfolg bin ich niedergeschlagen, durch eine Enttäuschung kann ich ratlos, mutlos und sogar traurig sein. Durch nicht erfüllte Erwartungen kann auch ein falscher Eindruck entstehen. In dem Wort Enttäuschungen stecken auch Täuschungen, wenn jemand mir absichtlich einen falschen Eindruck vermittelt, mich jemand irregeführt hat. Ich fühle mich getäuscht.

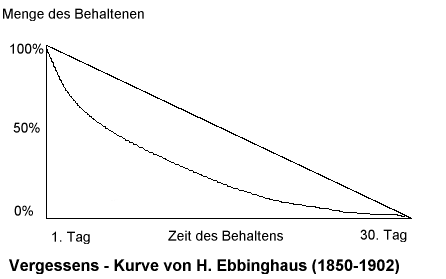

Je nach Veranlagung und Bedeutung können wir Enttäuschungen, Gedanken auch vergessen, ohne sie in unserem Gedächtnis abzuspeichern. Vergessen ist ein Vorgang, durch den Wahrgenommenes oder Gelerntes nicht mehr oder nur unvollständig wieder gegeben werden kann. Hermann Ebbinghaus hat sich 1895 als Erster mit dem Vergessen beschäftigt. Mit seiner inzwischen bekannten Vergessenskurve konnte er nachweisen, dass wir einmal Gelesenes nach 30 Tagen wieder vergessen, wenn wir uns damit nie wieder beschäftigen und auseinandersetzen. Dagegen tritt ein hoher Wiederbehaltenswert ein, wenn Informationen zu verschiedenen Zeitabständen innerhalb dieser Zeit von dreißig Tagen erneut gelesen werden und somit zum Gelernten werden, was wiederum in unserem Gedächtnis haften bleibt. Das Schwinden des Wiederherstellens unserer Gedanken hängt entscheidend von der Länge der Zeit ab, in der Wiederholungen stattfinden. Ein Beispiel: Ein Gedicht wird auswendig gelernt und nie wieder wiederholt. Gehen wir davon aus, das dieses nach einem halben Jahr völlig vergessen ist.

Keine noch so große Kraft an das Erinnern könnte uns ein Gedicht in unser Bewusstsein zurückrufen, höchstens einzelne Bruchstücke kehren wieder. Würden wir das Gedicht jetzt erneut lernen, dann zeigt sich, obwohl wir glaubten, alles fast vergessen zu haben, dass das Gedicht in uns eine neue kraftvolle Wirkung entfaltet. Auch wird das Auswendiglernen weniger Zeit in Anspruch nehmen als beim ersten Mal. Und mit ständigen Wiederholungen würden wir das Gedicht fest in unserem Gedächtnis verankern.

In der Zwischenzeit hat sich nach den Forschungen von Ebbinghaus vieles verändert. Nach neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung und damit des Gedächtnisses und des Vergessens speichern wir emotionale Ereignisse in unserem Gedächtnis ab, die wir jederzeit immer wieder neu interpretieren, je nachdem wir uns jetzt gerade fühlen oder in welcher Situation wir sind.

Denken, Gedächtnis und Vergessen sind die zentralen Eigenschaften unseres menschlichen Daseins. Der Verstand und das Bewusstsein gehören allerdings auch dazu. Unser Verstand ist die Fähigkeit zu verstehen, sinnliche oder gedankliche Inhalte in unser Denken aufzunehmen, weiter zu entwickeln oder zu beurteilen, um darüber nachzudenken. Er bildet Begriffe und Urteile und zieht damit logische Schlüsse. Er ist seit Kant der feste Begriff für eine besondere Art menschlicher Erkenntnisleistungen. Aus dem Lateinischen „ratio“ gleich Verstand lässt sich das hauptsächlich begriffliche Erkennen im Gegensatz zu gefühlsmäßiger Aufnahme von Daten, die methodisch aufgebaut sein können, als schritt weises Denken ableiten. Der Verstand ist die zweckmäßige Quelle, theoretische und praktische Probleme zu lösen, indem er analysiert, verallgemeinert, ordnet, begründet und erklärt. Der Verstand ist auf diese Weise nicht nur ein geeignetes, sondern gewissermaßen auch ein unentbehrliches, lebensnotwendiges Erkenntnismittel, der hilft, einen Gefühlsmangel des Menschen auszugleichen. Im weiteren Sinne wird auch der Intellekt als Verstand bezeichnet.

Als ein wesentlicher Teil unseres Denkens wird die Verwendung des Bewusstseinsbegriffes 1719 von Christian Wolff, von dem Kant schrieb, er sei der Urheber des Geistes der Gründlichkeit in Deutschland gewesen, in den folgenden Schreibweisen im Deutschen angewandt: Bewusst sein, Bewusstsein und bewusst Sein. Wolffs Bewusstseinsbegriff ist die Übersetzung des lateinischen Wortes „conscientia“(Bewusstsein, eingeschränkt auch Gewissen), dessen moderne Bedeutung als ein das Denken begleitendes Wissen von den eigenen Gedanken vor allem von René Descartes, einem französischen Philosophen, geprägt wurde. “Ich denke, also bin ich“. In ähnlicher Richtung dachte David Hume, der unter Bewusstsein das Wissen um unsere inneren Erlebnisse, das niemals täuschen kann, verstand. In seiner Grundbedeutung wird Bewusstsein als Vorstellen von Gegenständen verstanden, die in unserem täglichen Denken vorkommen. Menschen haben ein Bewusstsein, das klar oder eingetrübt sein kann und das sich auch verlieren lässt. Einmal dadurch, dass unser Selbstbewusstsein durch verschiedene Einflüsse Schaden nehmen kann, auf der anderen Seite aber auch durch körperliche Verletzungen, wie zum Beispiel bei einem Autounfall, bei dem der Fahrer sein Bewusstsein vorrübergehend verlor.

Natürlich ließen sich noch weitere Ausführungen zum Thema Denken machen, die vielleicht ins Unendliche führen könnten. Dem Leser soll es daher überlassen sein, weiter zu denken. Denn mit unserem Denken kommen wir zu Wissen. Dadurch verstehen wir andere Menschen besser und kommen durch die Erkenntnis zu unseren Erfahrungen, die durch nichts zu ersetzen sind.

Was ist eigentlich Zeit heute? Sie ist uns das Vertrauteste und zugleich das Fremdeste: „Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's, will ich's aber einem Fremden erklären, weiß ich's nicht", sprach Augustinus. Worin besteht nun die Wirklichkeit der Zeit? Hat die Zeit eine Wirklichkeit unabhängig von etwas anderem, das sich verändert? Ist Zeit Teil der Natur oder gebunden an ein erkennendes Subjekt, das Ereignisse unter dem Gesichtspunkt des Erst und Dann, des Vorher, des Nachher und des Zugleich ordnet, was aber schon den Begriff der Zeit voraussetzt? Fokussieren wir diese Ordnungsbeziehungen, wenn wir der Zeit Wesenszüge zuschreiben, etwa wenn wir von dem „ Vergehen der Zeit", vom Zeitpfeil, der in eine Richtung fliegt, von der Messbarkeit der Zeit, davon, dass Ereignisse „in der Zeit" geschehen sprechen? Ist die Zeit, wie Einstein es meinte, am Ende gar eine Illusion? Für ein allwissendes Wesen, dem Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit mit der Gleichzeitigkeit zur Ewigkeit zusammenfielen, wäre die Zeit nicht einmal das. Und selbst wenn wir die Zeit für eine Illusion erklärten, ist es vielleicht philosophisch nicht ganz müßig, die Merkmale der Zeit, wie wir sie aus unserer Welt kennen, zu variieren, um zu sehen, wie die Zeit mit anderen „Eigenschaften" in anderen Bereichen funktionieren könnte.

Zeit ist die vom menschlichen Bewusstsein innerlich wahrgenommene Form der Veränderung: des Entstehens, Werdens, Fließens, Vergehens in der Welt. Zeit gibt es, weil das Bewusstsein im Inneren und in der Außenwelt ständig Veränderungen wahrnimmt. Die „objektive", an körperlichen Veränderungen oder an den Wegstrecken der Himmelskörper gemessene Zeit ist zu unterscheiden von der „subjektiven" Zeit, die auf dem erlebten Zeitbewusstsein beruht. Letzteres ist von den Erlebnisinhalten abhängig. Es ist hauptsächlich die Empfindung etwas zu tun, zu verändern, zu erleben.

Die Redewendung: „Dazu habe ich keine Zeit" bedeutet: das auf mich Zukommende, die Zukunft, bildet eine lückenlose Kette von „zeitgebundenen" Tätigkeiten, Erlebnissen, und es ist mir nicht möglich, eins dieser Glieder so auf der Zeitbahn nach vorwärts oder rückwärts zu „verschieben", dass eine weitere Tätigkeit Platz hat. „Zu früh" bedeutet: die Zeit ist noch nicht da, „zu spät": die Gelegenheit ist nicht mehr da. Nur das Jetzt ist „Zeit und Gelegenheit". Es liegt zwischen „zu früh" und „zu spät" und muss wahrgenommen, bemerkt, ergriffen werden, damit überhaupt etwas getan werden kann. Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit sind Abstraktionen dieser natürlichen Zeitbegriffe. Dabei ist es bedeutsam, dass mit zunehmendem Alter des Menschen die noch kommenden Gelegenheiten diesem immer weniger Spielraum lassen, etwas zu tun, weil sie immer mehr von den Auswirkungen vergangener Geschehnisse vorbesetzt sind (der Mensch „schleppt seine Vergangenheit mit sich herum"). So wird die Zukunft immer mehr von Vergangenem erfüllt und ein Leben, dessen Zukunft nur noch aus Vergangenem besteht, ist deshalb ein Leben ohne Zukunft. Womit gemeint ist: ein von der Last der Vergangenheit erdrücktes, sinnlos gewordenes Dasein. Eine große Rolle, wie Augustinus betont hat, spielt die Zeit als Daseinsweise des Menschen, in der er Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges notwendig erleben muss, sodass sie als eine unbedingte Voraussetzung seines Seins betrachtet werden kann. Für Augustinus ist die Zeit mit der Welt erst von deren Anbeginn an da und dauert bis ans „Ende" der Welt. Die moderne Physik lehrt, dass es eine objektive Zeit nicht gibt. Die so genannte „historische Zeit" umfasst etwa 9000 Jahre, die prähistorische einige Hunderttausende, die geologische einige Milliarden, die kosmische ist nur als unendlich denkbar.

Die Babylonier beschäftigten sich schon im 3. Jahrtausend v. Chr. mit der Zeit, lange bevor griechische und römische Philosophen darüber nachdachten. Mit der Wissenschaft im summerischen - babylonischen Kulturraum entstand die babylonische Mathematik und Astronomie, die damals schon unseren heutigen Vorstellungen von Lehre und Forschung entsprach. Aus der genauen Beobachtung von Gestirnen vor allem von Mond und Planeten entstand die hoch entwickelte babylonische Astronomie, die Anfang, Ende und den Ablauf einer Zeit (Verlauf der Gestirne) beschrieb.

Durch die Philosophie Platons insbesondere im Timaios, wurde zum ersten Mal innerhalb der Geschichte der Philosophie das Wesen der Zeit metaphysisch begründet, das heißt von ihrem Urbild, der Ewigkeit her gedacht. Dazu ein Beispiel aus dem Timaios: Gleichzeitig also mit der Ordnung des Weltalls überhaupt schafft er ein nach der Zahl (in bestimmten Maßen) fortschreitendes Abbild der in Einheit beharrenden Ewigkeit, ein Abbild, dem wir den Namen Zeit gegeben haben. Tage, Nächte, Monate und Jahre, die es vor Entstehung des Himmels nicht gab, lässt er nämlich nun im Verein mit dem Bau des Ganzen entstehen. Dies alles sind Teile der Zeit, und das „ War" und „ Wird sein" sind gewordene Formen der Zeit, die wir, uns selbst täuschend, mit Unrecht auf das unvergängliche Sein beziehen; denn wir sagen von ihm „es war", „es ist" und „es wird sein", während ihm in Wahrheit nur die Bezeichnung „es ist" zukommt, wogegen man die Ausdrücke „war" und „wird sein" von Rechts wegen nur auf das zeitlich fortschreitende Werden anwenden darf, denn beide sind Bewegungen. Dem ewig unbeweglich sich Gleichbleibenden dagegen steht es nicht an älter noch jünger zu werden in der Zeit, noch es ehedem oder jetzt geworden zu sein oder es in Zukunft zu werden; überhaupt hat es nichts zu tun mit alledem, womit die in Bewegung befindlichen Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung infolge des Werdens behaftet sind, vielmehr sind das alles nur Formen der die Ewigkeit nachahmenden und sie nach der Zahl im Kreise bewegenden Zeit. Und diesen reihen sich auch noch die folgenden an: das Gewordene ist geworden und das Werdende ist werdend, und das Künftige ist künftig und das Nichtseiende ist nicht seiend. Das alles sind ungenaue Bezeichnungen. Doch dürfte es jetzt nicht wohl an der Zeit sein darüber die völlig genauen Bestimmungen zu geben.

Die Zeit ist ein bewegliches Bild der Ewigkeit. Die Ewigkeit beharrt nämlich in unteilbarer Einheit. Im Sichtbaren und Werdenden dagegen lässt sich diese Beharrlichkeit des Seins nicht anders nachbilden als in etwas Fließendem, welches aber nie aufhört zu fließen. Ein solches ist die Zeit, welche immer verrinnt und doch nie alle wird.

Aristoteles der Begründer der Kategorienlehre von Substanz, Beziehung, Raum, Zeit, Qualität, Quantität, Tun, Leiden, Haltung und Lage sieht in seiner Physik und Naturphilosophie zunächst die Lehre der sechs Arten der Bewegung: Entstehen, Vergehen, Wachsen, sich zurückbilden, Qualitätsänderung und Ortänderung: Da nun ein Bewegtes sich von etwas fort zu etwas hin bewegt und da jede (Ausdehnungs-)Größe zusammenhängend ist, so folgt (hierin) die Bewegung der Größe: Wegen der Tatsache, dass Größe immer zusammenhängend ist, ist auch Bewegungsverlauf etwas Zusammenhängendes, infolge der Bewegung aber auch die Zeit: Wie lange die Bewegung verlief, genau so viel Zeit ist anscheinend jeweils darüber vergangen. Die Bestimmungen „davor" und „danach" gelten also ursprünglich im Ortsbereich; da sind es also Unterschiede der Anordnung; indem es nun aber auch bei (Raum-)Größen das „davor" und „danach" gibt, so muss notwendigerweise auch in dem Bewegungsverlauf das „davor" und „danach" begegnen, entsprechend den Verhältnissen dort. Aber dann gibt es auch in der Zeit das „davor" und „danach", auf Grund dessen, dass hier ja der eine Bereich dem anderen unter ihnen nachfolgt. Es ist aber das „davor" und „danach" bei der Bewegung (nichts anderes als), was Bewegung eben ist; allerdings dem begrifflichen Sein nach ist es unterschieden davon und nicht gleich Bewegung. Aber auch die Zeit erfassen wir, indem wir Bewegungsabläufe abgrenzen, und dies tun wir mittels des „davor" und „danach". Und wir sagen dann, dass Zeit vergangen sei, wenn wir von einem „davor" und einem „danach" bei der Bewegung Wahrnehmung gewinnen. Die Absetzung vollziehen wir dadurch, dass wir sie (die Abschnitte) immer wieder als je andere annehmen und mitten zwischen ihnen ein weiteres, von ihnen Verschiedenes ansetzen. Wenn wir nämlich die Enden als von der Mitte verschieden begreifen und das Bewusstsein zwei Jetzte anspricht, das eine davor, das andere danach, dann sprechen wir davon, dies sei Zeit: Was nämlich begrenzt ist durch ein Jetzt, das ist offenbar Zeit. Und das soll zugrunde gelegt sein.

Wenn wir also das Jetzt als ein einziges wahrnehmen und nicht entweder als „davor" und „danach" beim Bewegungsablauf oder als die (eine und) selbe Grenze zwischen einem vorherigen und einem nachher folgenden Ablauf, dann scheint keinerlei Zeit vergangen zu sein, weil ja auch keine Bewegung ablief. Wenn dagegen ein „davor" und „danach" wahrgenommen wird, dann nennen wir es Zeit. Denn eben das ist Zeit:

Die Messzahl von Bewegung hinsichtlich des „davor" und „danach". Also: Nicht gleich Bewegung ist die Zeit, sondern insoweit die Bewegung Zahl an sich hat (gehört sie zu ihr). Ein Beleg dafür: Das „mehr" und „weniger" entscheiden wir mittels der Zahl, mehr oder weniger Bewegung mittels der Zeit; eine Art Zahl ist also die Zeit.

In eine andere Richtung dachte Seneca ein römischer Philosoph und einer der bedeutendsten Stoiker. Er verfügte über ein Fülle von Kenntnissen, vorzügliche Natur- und Menschenbeobachtung sowie eine hohe Darstellungskunst. Philosophie ist nach Seneca sittliche und religiöse Lebensführung. Von der moralischen Schwäche des Menschen ausgehend, verlangt er sittliche Strenge gegen das eigene Ich und verstehende von Mitleid freie Milde gegenüber den Mitmenschen. Die höchste Tugend ist die Treue gegen sich selbst. In seinem Buch „Von der Kürze des Lebens" (De brevitate vitae) schreibt er:

Die Mehrheit der Menschen, Paulinus, beklagt sich über die Missgunst der Natur, dass wir für eine nur kurze Zeitspanne geboren werden, dass diese uns gegebene Frist so rasch, so stürmisch abläuft, und zwar in der Weise, dass das Leben die übrigen mit Ausnahme weniger bereits bei der Vorbereitung auf das Leben im Stich lässt. Wir haben keine knappe Zeitspanne, wohl aber viel davon vergeudet. Unser Leben ist lang genug und zur Vollendung der größten Taten reichlich bemessen, wenn es im ganzen gut verwendet würde: aber sobald es in Genusssucht und Nachlässigkeit zerrinnt, sobald es für nichts Gutes aufgewendet wird, merken wir erst unter dem Druck der letzten Notwendigkeit, dass es vergangen ist, während wir gar nicht erkannten, dass es dahinging. So ist es nun einmal: wir haben kein kurzes Leben empfangen, sondern es dazu gemacht; wir sind nicht arm an Leben, sondern gehen damit verschwenderisch um.

Wenn du das Leben zu gebrauchen verstehst, ist es lang. Aber den einen hält seine unersättliche Habgier, den ändern in überflüssigen Anstrengungen mühevolle Geschäftigkeit. Der eine ist vom Wein trunken, der andere dämmert in Untätigkeit dahin, wieder einen ändern ermüdet sein ewig von fremden Urteilen abhängiger Ehrgeiz. Den nächsten führt die jähe Gier, Geschäfte zu tätigen, über alle Länder, alle Meere in der Hoffnung auf Profit. Viele hat das Trachten nach fremdem Glück oder die Sorge um das eigene festgehalten. Die meisten, die kein festes Ziel verfolgen, hat die flüchtige, unbeständige und sich selbst missfallende Haltlosigkeit durch neue Pläne getrieben.

Nur ein kleiner Teil des Lebens ist es, in dem wir leben. Die ganze übrige Spanne ist nicht Leben, sondern Zeit. Ihr lebt, als lebt ihr ewig, niemals kommt euch eure Gebrechlichkeit in den Sinn. Ihr beachtet nicht, wie viel Zeit schon vergangen ist. Wie aus Fülle und Überfluss verschwendet ihr sie, während doch inzwischen vielleicht gerade der Tag der letzte ist, den man einem Menschen oder einer Sache widmen kann. Alles fürchtet ihr wie Sterbliche, alles wünscht ihr euch wie Unsterbliche. Es ist nicht zu wenig Zeit, was wir haben, sondern zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.

Eine ganz andere Art des Denkens als Seneca zum Thema Zeit hatte Plotin ein griechischer Philosoph und Leiter einer eigenen Schule in Rom. Die gesamte Reflexion Plotins über Ewigkeit und Zeit wird durch die Dialektik von Urbild und Bild bestimmt. Es ist nicht nur methodisch, sondern vor allem sachlich notwendig, dass zuerst nach dem Sein von Ewigkeit gefragt wird, bevor die Frage nach dem Sein von Zeit überhaupt sinnvoll gestellt werden kann.

Das Urbild Ewigkeit aber ist selbst wiederum nicht einem unmittelbar begreifenden Denken fassbar, sondern vermag nur durch die Vermittlung seines Grundes, des Geistes, in und aus dem es lebt und dessen Leben es ist, gedacht zu werden. Es ist daher folgerichtig, wenn vor dem Versuch, Wesen und Sinn dieser Vermittlung, das heißt der Beziehung von Ewigkeit und Geist zu ergründen, der Geist selbst zum Gegenstand des Nachdenkens gemacht wird. Die Frage: Was ist Zeit? wird jedoch zunächst hinterfragt: Warum ist Zeit?, um den begründenden Bezug der Ewigkeit zur Zeit sichtbar zu machen. Erst wenn das Sein von Zeit erkannt ist, lässt sich hinreichend begreifen, wie In-Zeit-Sein und In - Ewigkeit - Sein überhaupt möglich sind. Dies heißt jedoch nicht, dass Zeit in ihr und aus ihr selbst erkannt werden könne; sie ist vielmehr nur im Horizont des Bildes von Ewigkeit zu begreifen.

Zukunft ist das eigentliche Sein der Zeit. Zeithaft Seiendes will, im Gegensatz zu der sich selbst genügenden, reinen Gegenwärtigkeit des ewigen Seins, immer noch etwas hinzuerwerben. Das Jetzt der Zeit nämlich vermag es nie selbst zu bleiben. Es ist gerade im Vergehen auf die Zukunft hin, auf das jeweils folgende Jetzt. So besteht die kontinuierliche Wirklichkeit der Zeit in der Aufhebung der Zukunft in die Vergangenheit durch das Jetzt. Die Zeit wird im Jetzt sozusagen zum aufgesprengten Punkt. Das Jetzt ist auch der Punkt, von dem aus Zeit als Einheit und das in ihr Seiende als Etwas überhaupt erkannt werden kann: Zukunft als Jetzt - noch - nicht, Vergangenheit als Jetzt - nicht - mehr, Gegenwart aber als wirkliches und gegenwärtiges und zugleich fließendes Jetzt. Beide, Ewigkeit und Zeit, sind Leben. Die erstere als unwandelbare Einheit von Ständigkeit und Bewegung des Geistes, letztere als teilhafte Bewegung und Veränderlichkeit der Seele. Ewigkeit also ist Leben des Geistes, Zeit aber Leben der Seele.

Plotin hat durch die Bestimmung der Zeit als des Lebens der Seele die Versuche überwunden, die die Zeit als ein Äußerliches oder Räumliches oder als Maß Verfügbares, Vielfältiges und Beliebiges begriffen haben. Dadurch, dass sich die Seele selbst verzeitlichte, in dieser Selbstzeitigung aber die sinnenfällige Welt setzte und diese der Zeit unterwarf, sind Welt-Zeit und Zeit der Seele als identisch zu denken. Zeit aber ist die Weise, wie Seele ist und lebt. Seele ist überall, sie fehlt keinem Teil der Welt. Daher ist überall, wo Seele ist, auch Zeit.

Von anderer Art ist die Geisteshaltung zum Begriff Zeit von Augustinus. Berühmt ist seine Analyse der Zeit im 11. Buch der „Bekenntnisse". In ihr wird nicht nur die die Zeiterfahrung konstituierende Leistung des Bewusstseins aufgedeckt, sondern grundsätzlich die Seins Verfassung des Menschen als eines zeitlichen Wesens im Verhältnis zu einer ewigen Wahrheit reflektiert. Augustinus vollzieht hierbei die Wendung von dem antiken, an den Kosmos gebundenen Zeitverständnis hin zur Dimension des subjektiven inneren Zeitbewusstseins. Wird Zeit als etwas objektiv Gegebenes betrachtet, so zeigt sich, dass sie in nicht zueinander passende Zeitpunkte zerfällt. Denn das Vergangene ist nicht mehr, das Zukünftige noch nicht und die Gegenwart reduziert sich auf den winzigen Punkt des Überschlags von Vergangenheit zu Zukunft.

Dennoch haben wir ein Bewusstsein von Dauer, erfahren Zeit und besitzen Zeitmaßstäbe. Das ist offenbar nur möglich, wenn das menschliche Bewusstsein die Fähigkeit hat, die Spuren, die der flüchtige Sinneseindruck hinterlässt, als Bilder im Gedächtnis zu bewahren und ihnen somit Dauer zu verleihen. Die Weise des Vergegenwärtigen der Bilder kennzeichnet die 3 Zeitdimensionen als: Gegenwart von Vergangenem, nämlich Erinnerung. Gegenwart von Gegenwärtigem, nämlich Augenschein, Gegenwart von Künftigem, nämlich Erwartung. Daher ist es ungenau zu sagen, Vergangenheit und Zukunft ist, vielmehr ist wahrhaft nur das Gegenwartserlebnis, das sich in die Vergangenheit und Zukunft durch Vergegenwärtigen hinausschiebt. In der Seele messen wir die Zeit, die uns somit gegeben ist als eine Ausdehnung der Seele. An den Rändern dieser Ausdehnung in Vergangenheit und Zukunft entschwinden die Bilder zunehmend im Dunkeln. Da der Geist somit die Zeitdimensionen hervorbringt, ist das Innere des Menschen in ständige Erwartung, Vollzug und Erinnerung zersplittert.

Die Erfahrung der eigenen Zeitlichkeit verweist den Menschen auf das Unvergängliche. Der Geist kommt zur Ruhe, indem er sich auf die ewige Wahrheit hin richtet. „.. . nicht zerspannt in das Viele, was da kommt und geht, sondern ausgespannt nach dem, was vorweg da ist." Der Mensch ist nach Augustinus eine aus Leib und Seele bestehende, verstandesbegabte Substanz, wobei er der Seele den Vorrang einräumt. Das Innere des Menschen zeigt sich als Einheit in der Dreiheit von Bewusstsein, Verstand und Wille.

Albert Einstein leitet im ersten Viertel des Jahrhunderts einen grundlegenden Wandel im Weltbild der Physik ein. Die Zeitausdehnung lässt sich durch den Vergleich zweier identischer Uhren aufzeigen. Bewegt man eine davon mit sehr hoher Geschwindigkeit, so zeigt sie anschließend eine Zeitverschiebung beim Vergleich mit der in Ruhe verbliebenen Uhr. Raum und Zeit sind also nicht unabhängig voneinander. Sie bilden das sich ständig ausdehnende Raum-Zeit-Gebilde: Zur Vergangenheit gehört alles, von dem wir im Hier und Jetzt prinzipiell wissen können. Zukunft sind alle Ereignisse, auf die wir noch Einfluss nehmen könnten. Da Signale nur mit der endlichen Lichtgeschwindigkeit übertragen werden, bildet der Lichtkegel die Grenze der „zeitartig" verknüpften Ereignisse. Außerhalb liegt die Gegenwart, in der Ereignisse „raumartig" verknüpft sind. Von diesen können wir weder etwas wissen, noch Einfluss auf sie nehmen. Zukunft und Vergangenheit sind durch die endliche Zeitspanne getrennt, die vom Abstand des Beobachters abhängt.

Es stellt sich zwangsläufig die Frage: Gibt es eigentlich eine für alle gleich ablaufende absolute Zeit? Bis 1905 war man davon überzeugt, dass eine vom Beobachter und Standort unabhängige Zeit existiert, in die alle Ereignisse im Universum eingebettet sind. Dann kam Albert Einstein und widerlegte alle Vorstellungen des Menschenverstandes über die Zeit. In seiner speziellen Relativitätstheorie wies er mathematisch exakt nach, dass Uhren in Raumschiffen, die fast Lichtgeschwindigkeit erreichen, für irdische Beobachter deutlich langsamer laufen als baugleiche Uhren auf der Erde. Was zu der fantastischen Erkenntnis führt, dass morgen startende Raumfahrer nach einer 68-jährigen All-Rundreise mit 99,94 Prozent der Lichtgeschwindigkeit im Jahre 4000 als Greise auf die Erde zurückkehren und nur noch unbekannte Verwandtschaft antreffen würden - weil hier inzwischen 2000 Jahre vergangen wären.

Attar von Nischapur aus dem Iran beschreibt sehr eindringlich den Wert der Zeit in seiner Geschichte vom Geizhals und dem Engel des Todes. Mit Anstrengung, Handel und Vergabe von Kredit hatte ein Geizhals dreihunderttausend Dinare angehäuft. Er besaß Ländereien, Häuser und Besitztümer jeglicher Art. Eines Tages entschloss er sich, ein Jahr dem Vergnügen zu widmen und gut zu leben. Dann würde er entscheiden, wie die Zukunft aussehen solle. Aber fast im selben Augenblick, als er damit aufgehört hatte, Geld aufzuhäufen, erschien der Engel des Todes bei ihm, um sein Leben zu nehmen. Der Geizhals versuchte mit jedem Mittel, das ihm zur Verfügung stand, den Engel von seinem Vorhaben abzubringen. Der Engel jedoch schien unnachgiebig. Da sagte der Mann: „Lass mir nur drei Tage, dann gebe ich dir ein Drittel meines Vermögens. "Der Engel weigerte sich, und zerrte noch einmal am Leben des Geizhalses, um es fortzunehmen. Darauf sagte der Mann: „Wenn du mir nur zwei Tage auf dieser Erde lässt, sollen zweihunderttausend Dinare aus meinem Schatz dir gehören." Aber der Engel wollte nicht auf ihn hören. Er weigerte sich sogar, ihm nur einen einzigen Tag für die ganzen dreihunderttausend Dinare zu überlassen. Schließlich sagte der Geizhals: „Ich bitte dich, lass mir dann nur soviel Zeit, wie ich brauche, um eine Kleinigkeit niederzuschreiben." Dieses kleine Zugeständnis erlaubte der Engel, und mit seinem eigenen Blut schrieb der Mann: „O Mensch, nütze dein Leben. Nicht eine Stunde konnte ich für dreihunderttausend Dinare kaufen. Sorge dafür, dass du den Wert deiner Zeit erkennst."

Vester, Denken, lernen und vergessen,

Daniel Schacter, The seven sins of memory

Kant, Kritik der reinen Vernunft

Platon, sämtliche Dialoge, Timaios

H. G. Zeckel, Aristoteles' Physik, De anima/Über die Seele

Seneca, Von der Kürze des Lebens

W, Beierwaltes, Plotin Über Ewigkeit und Zeit

Augustinus, Bekenntnisse

H. L. Freese, Abenteuer im Kopf, Phil. Gedankenexperimente

R. Walter, Gelassenwerden

M. Heidegger, Sein und Zeit

E. Fromm, Haben oder Sein

E. F. Freitag, Kraftzentrale Unterbewusstsein

1 Das Wollen ist die Zielrichtung eines bestimmten Denkens oder Handelns. Dem Wollen liegen bewusste Entscheidungen zugrunde, die durch den Willen bestimmt werden.

2 Im der Sprache der Philosophie kann man zwischen einer absoluten und einer relativen Bedeutung dieses Begriffs unterscheiden. Das Gute wird einmal als Eigenschaft eines Gegenstandes, Zustandes, Ereignisses,einer Handlung verstanden, die diesen an sich zukommt. Gut wird auch noch bezeichnet was gut zu oder für etwas anderes ist. Das Gute meint dann die funktionale Brauchbarkeit von Gegenständen, Tieren und Menschen zu einem bestimmten Zweck. Die von Aristoteles begründete praktische Philosophie behandelt das menschlich Gute als letzten Willen menschlichen Wollens und Tun, das allein um seiner Selbstwillen erstrebt wird.

3 Der Tierforscher und Psychologe Duane Rumbaugh von der Georgia State University konnte in seinem Experiment für die NASA beweisen, dass zwei Rhesusaffen nach drei Monaten Computerspiele mit dem Joystick beherrschten.